本文转自:生活报嘉正网

“吴丹,41年了,你到底在哪?”

上海83岁老人苦寻哈尔滨姑娘 当年在火车上36小时 护送其女儿到哈

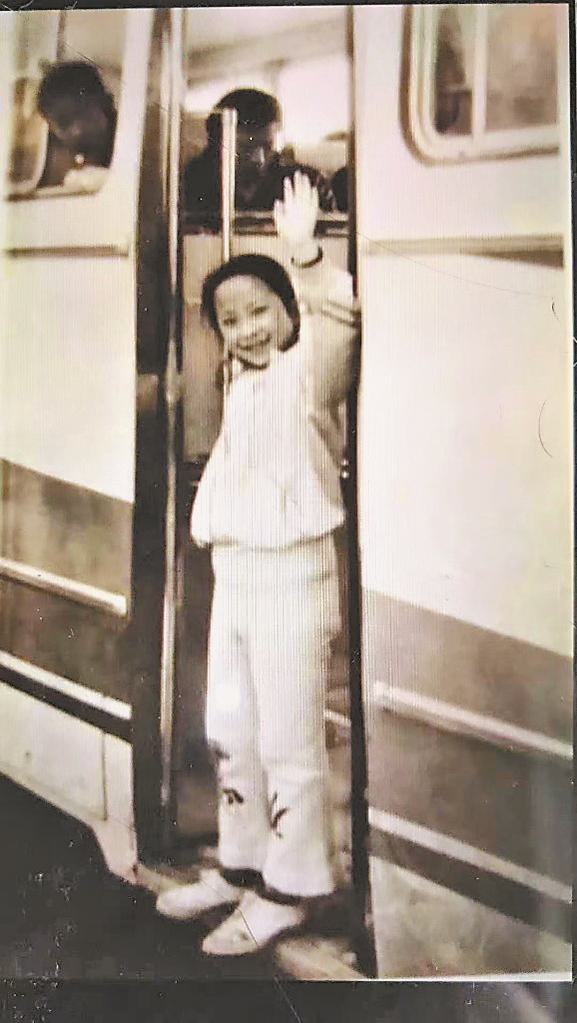

乌奕炯小时候的照片 受访者提供

生活报讯(记者史天一 黄迎峰)“41年了,我始终记得那个留着短发、健康阳光美丽的姑娘,她把我女儿从上海护送到哈尔滨,36个小时的车程,一路上像亲姐姐一样照顾她……”7月29日,上海83岁老人乌华荣向生活报记者求助寻人:1984年的暑假,因工作滞留上海的他,无暇照顾女儿,便求助共青团上海市委员会,帮助找一位能护送孩子到哈尔滨亲属家的热心人。团市委帮助联系到同济大学大二学生吴丹,吴丹家是哈尔滨的,放暑假也要回家。于是,他委托吴丹将8岁的女儿乌奕炯送到妻子在哈尔滨的姐姐家。这份恩情他一直铭记于心,除了当年见过几次吴丹,之后就再也没见过,希望帮助寻找吴丹。“吴丹,41年了,你到底在哪?”这些年老人一直在寻找她。

最温暖的“陌生人”成了老人余生的牵挂

“吴丹是哈尔滨人,1984年,她是上海同济大学二年级学生。我与她认识也是偶然,事情得从我的女儿说起。”乌华荣老人说,“40多年前的上海,很多小学生脖子上都挂着一把钥匙,只因他们的爸妈要上班,家里没人照顾,所以他们身上必须佩带一把家门钥匙。”至于幼童,当时各单位都自办托儿所、幼儿园,父母上班时顺便就送去了。上中学的孩子,基本都能自理,家长不用操心。唯独小学生,每到寒暑假,家长们最犯愁。

1984年暑假,乌华荣因为工作特别忙,无法请假,8岁的女儿整天一个人在家,他很不放心。一天,他看到团市委在青年报上发了条消息:脖子上挂钥匙的孩子,如果家里没有人照顾,可以来信来电,大哥哥、大姐姐会帮助你。

“我即刻就想到,不妨求助一下,把我的女儿送去哈尔滨度假。因为孩子的大姨转业后一直在哈尔滨嘉正网 ,他们一家都盼望我们去呢。而且孩子的外婆去哈尔滨也大半年了,这个外孙女打小就在她身边长大,离开数月后外婆一定非常想念。同时,也想让孩子出去走走,长点见识,培养一点独立生活能力。”乌华荣回忆道。

“经过商量,孩子的妈妈立即与其在哈尔滨的姐姐通了长途电话,我也马上与团市委联系。第三天早上,团市委就打来电话,告诉我当天下午直接去同济大学找一个女学生,她下午等着我,不见不散,她叫吴丹。吴丹两天后要回哈尔滨老家,她会带上我的孩子一起走。”乌华荣回忆道,孩子的火车票落实后,吴丹也欣然同意,并表态一定会把孩子平平安安地交到其在哈尔滨的亲人手中。

“当天下午,我来到同济大学,与吴丹见了第一面。第一眼,这个健康、阳光、美丽的姑娘就给我留下了很深的印象,让人有一种亲近感。她梳着干练的短发,说话间经常笑出声。”乌华荣说,当时只简单聊了几句,就让他从心底里相信吴丹,于是决定将女儿交给她。启程的那一天,他和孩子妈一同去火车站送行,吴丹站在列车旁对他们说了很多安慰的话,因为第一次让孩子自己出远门,心里不担心是不可能的,但在吴丹的安慰下,他们夫妇的心里踏实了许多。

被护送的小女孩已为人母

火车上36个小时的点滴仍记忆犹新

当年8岁的小女孩乌奕炯如今已为人母,她的孩子都已经到了当年吴丹的年纪。

“1984年是难忘的一年,当年我家事情很多,外婆不慎摔了一跤,去哈尔滨我姨妈家养伤。我爸爸去了一个学习班,妈妈那年正巧从基层调到公司本部,他俩都忙,所以我就是个脖子上挂钥匙的孩子。”乌奕炯说,“记得那年去哈尔滨,我和吴丹阿姨在上海老北站上的火车,送别的那天下午,她和我爸妈在月台上,像久别重逢的亲人,讲了好多话,那天我爸特地买了个大西瓜,连同我的旅行袋,一并送到车厢的座位上。爸妈让我称呼吴丹为阿姨,当时我紧靠在窗口,吴丹阿姨就坐在我的身边,爸妈把一切都安顿好后就下车了,他俩走到我的车窗下,一遍又一遍地叮嘱,要我跟着吴丹阿姨、听阿姨的话,我趴在窗台上一直点头。当时整个车厢都是陌生人,即便吴丹阿姨一刻也没离开过我,我对她也很陌生,我真的太小,没离开过家、没离开过爸妈,当时我的鼻子酸酸的,但我忍住了,没让眼泪流下来。在火车上,吴丹阿姨陪我看儿歌、打牌、讲故事,我记得我问的最多的就是什么时候到家?她就给我描述哈尔滨的小火车、松花江上荡舟、太阳岛的迷人风光,让我听得入了神,渐渐适应了陌生、淡化了孤独。”

“如今回想起来,丹姐,请原谅我改口了,不再称您为阿姨,我怕把您叫老了。”乌奕炯说,她很想对丹姐说,“今生有幸,在您悉心的呵护下,懵懵懂懂的我,第一次来到了哈尔滨,也正因为有了第一次独自出远门,我有了第二次远行。10岁那年暑假,我又跟着一个素不相识的列车员叔叔,去了河南郑州,看望我的舅舅。第二次出远门,我好像没那么害怕了,孤独感也少了许多。分别41年,您的变化难以判断,我曾做过无数种猜想。”

乌奕炯表示,前段时间她整理爸爸的东西时,看到了被爸爸珍藏的一封信,那是当年她和丹姐到哈尔滨后,丹姐给爸爸的回信。“信中丹姐和爸爸报平安,并且夸我多么地懂事、多么地听话,还有在火车上的趣事。可以看出来,丹姐当时的文笔和才华,令我很崇拜。看完那封信,泪水又一次打湿了双眼。丹姐,您在哪?我爸去您家找过两次都没找到,我已到不惑之年,正处在一生中最忙碌的阶段,希望我们都健健康康的,相信总有相见的那一天。”

14年前老人曾来哈尔滨寻人未果

“14年前我来哈尔滨找过吴丹,我知道当时她家住在南岗区邮政街33号,可我去找的时候吴丹家已经搬走了。”乌华荣说,当时他问了那幢楼的物业和楼里的老人,都说不认识,甚至他提到了吴丹妈妈的名字——郭克,还是没人知道。他们说:“30多年前原住民都搬走了,现在大楼是商住两用。”

前段时间,乌华荣又来到哈尔滨,这次他是来哈尔滨游玩的。“来到这片土地,那份牵挂一直萦绕在我心头,我年事已高,精力有限,但找到吴丹的这份执念不曾改变,于是决定求助媒体,希望能帮我了却这个心愿。”

乌华荣告诉记者,在他的家中,一本泛黄的相册记录着家庭的变迁:从黑白照片里稚嫩的乌奕炯,到初为人母的她抱着孩子微笑。时间一直在改变,但没变的始终是被他珍藏的那封信。“当时唯一的遗憾就是当天没有和吴丹留一张合影,因为那时条件有限。如果能找到吴丹,我想带奕炯和她的孩子一起去见吴丹,让两代人的情谊延续下去。”乌华荣老人说。

◎记者手记

41年光阴,足以让少年白头,让记忆褪色,却冲不淡一份跨越时空的牵挂。乌华荣老人的寻人故事,不仅是个体情感的抒发,更是一代人对纯真年代的集体追忆。在这个快节奏的时代,愿我们都能慢下脚步,铭记那些曾温暖过自己的“陌生人”,因为他们,才是人间最动人的风景。

如果您有吴丹的相关线索嘉正网 ,请联系本报帮办热线15545478968或通过本报官方微信、微博留言。

恒汇证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。